28 Festival Internacional de Pesca

22 setembro 2007

19 setembro 2007

os trabalhadores (pesca)

uma diversão de seus filhos...

a divisão de classes

lanchas e iates para patrões

canoas de madeira para trabalhadores

os epaços transformados

o rio e a cidade

os outros espaços e seus posseiros

garça real

capivara

10 setembro 2007

09 setembro 2007

- toma-se uma imagem digital capturada do rosto com vista frontal (é necessário a maior centralização possível, isso garante uma inversão mais exata);

- usando um programa de edição de imagens (Paintbrush™, Photoshop™, por ex.), divide-se o rosto ao meio;

- copiando essa seleção, arrasta-se-lhe sobre a outra metade;

- usa-se a ferramenta de inversão de imagem (pondo-a do "avesso"), girando-a em seu próprio eixo efinalmente,

- une-se uma a outra, encaixando-as o mais exato possível nos limites correlatos.

após esta união repete a operação com a outra metade.

na prática, emenda-se uma das metades a ela mesma, ou seja, ao seu avesso.

com isso é possível entender como somos diferentes em nossas proporções. maior simetria não é sinônimo de beleza, posto que esta não passa de um conceito cultural.

os resultados são curiosos...

não tem medo!

submete! encara tuas outras metades...

- passo 5 - ri, se te for possível.....................

(risos)

04 setembro 2007

Rosa deixou para nós um grande sertão, de textos que nos enlevam e nos cativam, onde sempre poderemos trilhar novas veredas

por Luiz Claudio Vieira de Oliveira

Ao ano de 2006 comemora o aniversário de publicação de três obras de Guimarães Rosa: Sagarana, de 1946, Corpo de baile e Grande sertão: veredas, de 1956. São obras importantes que viraram a literatura brasileira de cabeça para baixo, despertando paixões e críticas radicais. Juntamente com Magma – publicado postumamente apenas em 1997, apesar de ter sido o primeiro livro de Rosa – os demais títulos compõem a travessia do autor rumo ao aprimoramento estético e à construção de uma poética. Muito da qualidade literária de Guimarães Rosa provém dessa consciência no uso das palavras, na busca pelo “ileso gume do vocábulo”, que o faz recusar o lugar-comum, as idéias feitas, os hábitos irrefletidos.

Magma é a primeira experiência literária de Rosa. Ali estão, de forma embrionária, temas e propostas que desenvolverá mais tarde, a partir de Sagarana. Trechos inteiros de poemas, personagens, situações, descrições serão aproveitadas em outros textos. Apesar de em seu conjunto Magma revelar o grande escritor e sua habilidade no trato com as palavras, é um livro ruim. Rosa percebeu isso e jamais o publicou.Sagarana é o amadurecimento do autor, a manifestação de seu domínio do instrumento lingüístico e de uma técnica literária sofisticada. No concurso da Livraria José Olympio de que Rosa participou, a leitura atenta de Graciliano Ramos já percebera os altos e baixos dos contos, como nos revela na crônica Conversa de bastidores: “montanhoso, subia muito, descia – e os pontos elevados eram magníficos, os vales me desapontavam.” Mais tarde, no contato com a edição depurada dos contos de Sagarana, altera-se o julgamento de Graciliano: “Vejo agora, relendo Sagarana, que o volume de quinhentas páginas emagreceu bastante e muita consistência ganhou em longa e paciente depuração”. E acrescenta, de forma premonitória: “Certamente ele fará um romance, romance que não lerei, pois, se for começado agora, estará pronto em 1956, quando os meus ossos começarem a esfarelar-se”.

Corpo de baile e Grande sertão: veredas foram publicadas no mesmo ano, o que constituiu uma temeridade editorial. Se Corpo de baile, de certo modo, deu continuidade ao mesmo tipo de narrativa de Sagarana, apresentou algumas diferenças. Dentre elas, as epígrafes. Enquanto o primeiro livro de contos dá preferência a cantigas populares, quadrinhas e modinhas da roça, cantigas de roda, Corpo de baile mistura epígrafes de diferentes origens: de Plotino e Ruysbroeck e de cantigas da roça.

As epígrafes em Rosa têm uma dupla função: esclarecer e antecipar o texto que antecedem e, ao mesmo tempo, criar um enigma para o leitor: decifra-me ou devoro-te. Por isso mesmo, a leitura de Rosa é um permanente desafio, manifestando-se em múltiplas direções, como um caminho que se abrisse em múltiplas veredas, com idas e vindas, em volutas e espirais, sem nunca cessar.

Grande sertão: veredas confirma o veredicto de Graciliano: “A arte de Rosa é terrivelmente difícil. Esse antimodernista repele o improviso. Com imenso esforço escolhe palavras simples e nos dá impressão de vida numa nesga de catinga, num gesto de caboclo, numa conversa cheia de provérbios matutos. O seu diálogo é rebuscadamente natural”. Com essas palavras, tem-se a caracterização do estilo rosiano: trabalhado, natural, simples, rebuscado. Ali, não há improviso. A dificuldade de sua arte não está na leitura, mas na sua própria construção, em que nada é deixado ao acaso. A arte de Rosa nos encanta porque ele conseguiu dar vida – a impressão de vida – ao sertão.

Mas o que é Grande sertão: veredas? O que é este livro que, por um lado, provocou críticas ferozes, como as de Roberto Simões, Silveira Bueno, Adonias Filho e Ferreira Gullar e, por outro, reações de admiração incondicional como as de Rubem Braga, Antonio Candido, Cavalcanti Proença, entre outros. Os primeiros estudos sobre esse romance identificaram suas características mais evidentes, como as origens ibéricas do mito da donzella guerrera, isto é, a jovem donzela que se veste de homem e vai para a guerra, tal qual Diadorim; as narrativas medievais que sobreviveram no imaginário brasileiro, como a história de Roberto do Diabo; a sobrevivência em nosso interior de uma ética medieval, que transforma Riobaldo num cavaleiro andante.

Esse tipo de análise possibilitou uma outra abordagem, a sociológica, que vê na estrutura romanesca a supervivência da estrutura social, política e econômica de uma região bem marcada do interior mineiro e brasileiro: o sertão. Teve o mérito de indicar que o romance de Rosa estava embasado nessa região, mas não com intuitos documentais. Grande sertão: veredas não é um documento, mas um texto literário e ficcional, através do qual se consegue ler uma sociedade característica.

Paralelamente, fez-se uma análise lingüística do romance, num trabalho de mineração que intentava descobrir as grupiaras onde Rosa havia garimpado palavras e expressões inusitadas. Numa nota de pé-de-página da famosa entrevista com Rosa, Günter Lorenz explicita que o romancista falava português, espanhol, francês, inglês, alemão e italiano e possuía conhecimentos suficientes para ler em latim, grego clássico e moderno, chinês, japonês, sueco, dinamarquês, servo-croata, russo, húngaro, persa, malaio, hindu e árabe. A crítica foi levada a buscar as evidências desse conhecimento lingüístico e, mais que isso, a estudar como se deu o trabalho de aclimatação de palavras estrangeiras ao português do sertão das Gerais. Osvaldino Marques publicou um profundo ensaio sobre o tema.

Esse trabalho investigativo foi complementado pela análise de poetas como Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Pedro Xisto, que viram o outro lado das palavras. Não mais a etimologia, a erudição, a versatilidade das fontes, mas “o quem das coisas”, a “palavra nunca vista ou jamais ouvida”, o “canto e plumagem das palavras”: a poesia.

Esses autores tiveram o mérito de apontar que o trabalho de Rosa estava além da mera aparência das palavras: era mais sutil, mais profundo, mais visceral. Em outras palavras: ia além do significado, ia ao significante, ao jogo de palavras, à sonoridade, à ambigüidade, à sugestão, ao esvaziamento dos sentidos fossilizados dos vocábulos e ao preenchimento de cada um com novas possibilidades semânticas.

A vereda esotérica também foi trilhada pela crítica. Em Grande sertão: veredas há símbolos em profusão: cabala, alquimia, zodiacais, astrologia, tarô, tao, zen-budismo. O romance está repleto de símbolos gráficos, a começar pelas orelhas do volume, em que há um mapa do sertão, supostamente representativo da área em que se passa o romance. São cruzes, triângulos, círculos, hexagramas e pentagramas, signos planetários e astrológicos, que têm a função de orientar/desorientar o leitor, como o haviam feito as epígrafes de Corpo de baile.

Faz parte da poética rosiana esse jogo de informar e desinformar o leitor, confundindo-o quanto à “verdade” das informações dadas. Isso, inclusive, é um dos atrativos para o leitor, levado a tentar, como dissemos, o deciframento dos enigmas criados pelo autor. Grande sertão: veredas começa por um símbolo gráfico, o travessão, signo paradoxal da oralidade e da escrita, e termina pela lemniscata, o símbolo do infinito, nada mais que um laço, indicando o encerramento e a abertura do romance, logo após as frases: “Existe é homem humano. Travessia”. Aproveitando a vasta simbologia do romance, alguns autores analisaram as vertentes filosóficas e religiosas presentes na obra: Benedito Nunes, Heloísa Vilhena de Araújo, Paulo César Carneiro Lopes. Outros, como Consuelo Albergaria, Ana Maria de Almeida, Lauro Belchior Mendes, Francis Utèza, Antônio Roberval Miketen, trilharam essa vereda alquímica e semiótica.

Grande sertão: veredas é um livro que chocou pela novidade. Ainda hoje nos espanta pela fecundidade com que se abre a novas leituras. Em épocas de estudos culturais, as novas tendências críticas passam a buscar no romance os sinais de sua integração à realidade política brasileira, como uma outra vertente da análise feita por Euclides da Cunha em Os Sertões. Assim, dão ao romance rosiano uma dimensão política de resgate das origens e de construção da nacionalidade que, parece-nos, ele não teve nem procurou ter. Nessa linha estão as análises de Heloísa Starling e Willi Bolle, por exemplo.

Grande sertão: veredas tem uma estrutura simples sob uma aparente complexidade. Trata-se da narrativa de um fazendeiro, ex-jagunço, sobre sua vida a um interlocutor. Esse interlocutor, douto e forasteiro, participa ativamente da narrativa: faz perguntas, evidenciadas pelas respostas dadas, e anota a narrativa de Riobaldo. Isso o torna um co-autor ou co-responsável pela narrativa. Riobaldo se apresenta como um velho jagunço aposentado, quase barranqueiro – uma estratégia que disfarça sua posição de fazendeiro e de chefe jagunço vitorioso, detentor do poder no sertão.

Sua narrativa parece oscilar, confundindo-se, ao misturar nomes, situações, lembranças. Apesar disso, nada fica fora do lugar, pois sua consciência pensante organiza a narrativa, tecendo os fatos de acordo com uma lógica interna: seus próprios interesses como personagem e narrador da própria história. Quando Riobaldo começa a contar tudo já aconteceu e ele, como narrador, tem ciência de tudo, revelando o que quer, quando quer. Como narrador único, dono da fala – e não se pode esquecer que dominar a fala é uma forma de poder –, Riobaldo conta sua versão da história, a que lhe interessa recordar e contar.

Assim, Diadorim é associado à palavra neblina, palavra ambígua que o caracteriza como alguém encoberto, dúbio, misterioso. Diadorim, sabe-se durante a narrativa, é o jagunço por quem Riobaldo é apaixonado. Uma paixão proibida, um amor irrealizável, pois ambos são homens e, na ética sertaneja, uma união impensável. Esse amor homossexual aproxima e afasta, ao mesmo tempo, os dois personagens. Por outro lado, Diadorim é filho de Joca Ramiro, grande chefe jagunço, e herdeiro natural do poder no sertão.

Riobaldo é oriundo das camadas mais baixas do sertão: pobre, pedidor de esmolas em beira de rio. Aos poucos, toma consciência de seus desejos, de sua habilidade com as palavras e sua perícia com as armas. É um grande atirador, é o Tatarana. Riobaldo percebe que é diferente dos demais jagunços: pensa, reflete, deseja o poder. Apesar de seu amor por Diadorim, este se converte em seu oponente: por ser um homem e por ser o herdeiro de Joca Ramiro.

Na batalha final, Diadorim morre. Riobaldo, bom atirador, mesmo estando em posição favorável para atirar, no andar superior de um sobrado, não atira. Seja qual for o motivo que alegue, não atira e deixa que Diadorim morra. Nesse momento, vem a revelação que Riobaldo já sabia durante toda a narrativa, mas que só revela agora, no instante em que conta: Diadorim é uma mulher. Poderia ter sido a sua mulher. É aí que surge o motivo da narrativa, a necessidade de fazê-la para compreender o que aconteceu, por que aconteceu e qual a parcela de culpa de Riobaldo por ter deixado Diadorim morrer.

Riobaldo não narra apenas para seu interlocutor: narra para si mesmo, para entender o que houve. É um autoconvencimento. Mas, ao mesmo tempo, Riobaldo não aceita a verdade e, por isso, busca desculpas, culpados. O destino ou o demônio teriam sido responsáveis por tudo. Nesse sentido, a narrativa de Riobaldo pode ser comparada ao inquérito conduzido por Édipo, que imagina todos culpados, menos ele mesmo. Só reconhece a culpa frente às evidências irrefutáveis. Mas a narrativa romanesca não termina com uma certeza. Ao contrário, acaba de forma aberta, ambígua, ampla: “Existe é homem humano. Travessia”. O laço final, como dissemos, acentua essa imprecisão.

A profundidade do romance e de seu protagonista consiste nesse jogo argumentativo, nessa construção de uma verdade que convença o próprio narrador, o seu interlocutor e a nós, os leitores. Tal construção é a própria construção narrativa, com todas as suas estratégias, suas negaças, seus avanços e recuos, suas meias-verdades, suas revelações parciais, suas reflexões sobre Deus e o demo, sobre o homem e sua oscilação entre esses dois pólos. Teria havido um pacto demoníaco? Teria havido uma desmedida, uma hybris, tal como na tragédia clássica? Teria havido uma armadilha do destino, que dobra a vontade do homem, fazendo-o sempre atingir um ponto mais abaixo, como na travessia de um rio? Teria havido um castigo divino, uma culpa trazida de vidas anteriores, e que estaria sendo paga nesta vida?

Por isso Riobaldo especula idéia e não tem respostas. Aliás, tem. E é a resposta que mais lhe agrada e a que mais agrada a nós, leitores, que nos identificamos com o narrador. Riobaldo, como nós, é uma vítima desse destino. Agiu sem saber o porquê, guiado por uma força maior que ele (possivelmente demoníaca), inconscientemente, tendo até desmaiado na hora do confronto final.

Essa imagem de vítima é a que cultiva durante toda a narrativa, sem que seja questionada por ninguém. Afinal, ele é o dono da palavra e a usa para sacramentar sua verdade. Mas, ficam claros o seu remorso e a tentativa de encontrar uma resposta que o tranqüilize e o libere do sentimento de culpa: “Compadre meu Quelemém sempre diz que eu posso aquietar meu temer de consciência, que sendo bem-assistido, terríveis bons-espíritos me protegem”. Por isso, a busca de todas as religiões: “Muita religião, seu moço! Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo rio... Uma só, para mim é pouca, talvez não me chegue”.

Poderíamos dizer que a maior parte da crítica que se dedica ao estudo de Grande sertão: veredas se ocupa com a estrutura narrativa. E o faz porque a preocupação de Guimarães Rosa com a narrativa está presente desde Magna, concretizando-se em vários contos de Sagarana, como “O burrinho pedrês”, “São Marcos”, “Conversa de bois”, “A hora e a vez de Augusto Matraga”, para citar apenas aqueles em que é mais ostensiva. Sua poética, como a de João Cabral de Melo Neto e a de Carlos Drummond de Andrade, tem uma intenção metalingüística muito clara. Nela se inclui a reflexão sobre “o gume dos vocábulos” e sobre o modo como a narrativa se constrói.

Para Rosa, nada é definitivo, tudo é muito provisório – incluindo as narrativas. Essas são apenas versões, que podem mudar a cada momento em que um novo narrador toma a palavra, ou em que o mesmo narrador conta a sua visão/versão dos fatos. Corpo de baile demonstra o experimentalismo narrativo de Rosa. “O recado do morro” retrata o desdobramento de uma história, contada e recontada sete vezes; “Dão-lalalão” mostra como a novela é ouvida no rádio e, em seguida, retransmitida por vários narradores, até “para o lado de lá do São Francisco se afundava, até em sertões”; “Uma estória de amor” apresenta dois contadores, Joana Xaviel e o velho Camilo, que têm maneiras diversas de contar suas estórias.

“Cara-de-bronze” é o conto em que Guimarães Rosa se permitiu as maiores liberdades, a começar pela representação de um forasteiro curioso, um duplo do próprio Rosa, que pergunta tudo aos vaqueiros. É o Moimeichêgo, vários “eus” reunidos numa só palavra: Moi, me, ich, ego. Nesse conto, há o recurso ao pé-de-página para a citação de Dante, do Cântico dos Cânticos, de Salomão, de Platão, e para a enumeração de nomes de flores, plantas e aves. De repente, no meio do conto, há um roteiro cinematográfico, com sua didascália e seus planos de tomada para as câmeras. Mas, principalmente, há a temática da busca da palavra, da expressão, da forma diferente de ver o mundo e a vida, da permanente transformação do real. É o que o fazendeiro, o Cara-de-bronze, quer. Não a verdade definitiva, radical: queria “as engraçadas bobéias”, “o que acontece miudim, momenteiro”, “a brotação das coisas”, “uma idéia como o vento”, o “não-entender, não-entender, até se virar menino”, enfim, queria “o quem das coisas”.

Esse processo experimental presente nesses livros se concretizará em Grande sertão: veredas. Nele, a narrativa terá sua reflexão metalingüística, sua teoria e sua prática. A todo momento Riobaldo questiona e se questiona sobre o narrar: “O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? Agora, acho que nem não”. Nessa fala do narrador se colocam algumas questões interessantes: primeiro, a relação entre a palavra e o referente que ela designa – o que falou foi exato; segundo, a capacidade da fala (da palavra) de criar uma nova realidade, um novo referente – a dúvida sobre a relação entre a palavra e o referente: “Mas teria sido?”. Em terceiro lugar, a constatação de que a narrativa de Riobaldo é também uma versão, uma procura do “quem das coisas”.

Guimarães Rosa, juntamente com Machado de Assis, João Cabral e Drummond, participa do grupo de escritores com maior consciência metalingüística dentro da literatura brasileira, que trabalhou artesanalmente a língua e a narrativa. Desde suas primeiras experiências como escritor construiu sua poética, que teve um processo evolutivo: da palavra à narrativa e, daí, novamente à palavra, desta vez integrada à narrativa. O processo, que culminou em Grande sertão: veredas, teve sua continuidade em Primeiras estórias e, depois, em Tutaméia, onde Rosa voltou a cultivar, de forma contida, minuciosa, o que já havia feito de modo grandioso e espraiado nos contos de Corpo de baile e em Grande sertão: veredas. É como se, depois do épico, se voltasse para a simplicidade do hai-kai e para a perplexidade fecunda do koan.

Para nossa tristeza, Rosa ficou encantado antes de terminar sua obra. No entanto, deixou para nós um grande sertão de textos que nos enlevam e nos cativam, onde sempre poderemos trilhar novas veredas. Travessias.

___________

01 setembro 2007

A destruição de sítios arqueológicos e do patrimônio histórico-cultural dos povos*

Os sítios submetidos às análises, tomadas como exemplo, pelos autores que corroboram com tal entendimento, carregam as feições, em sua maioria, de sítios rupestres (pinturas e gravuras), em que vêm sendo apontados como principais alvos dos destruidores.

Também tomados como “vândalos”, “pichadores” e adjetivos negativos correlatos, esses sujeitos são vistos como anti-sociais porque desrespeitadores das leis e normas sociais vigentes. Segundo consta das reclamações de pesquisadores e cidadãos amigos do patrimônio arqueológico que hospedam textos na Internet, a maior parte dos estragos é feita por turistas ou pessoas de índole maldosa e de interesse proposital pela depredação. Outra parte, menor, mas também significativa, dá conta dos sujeitos desconhecedores do potencial e da importância de tais sítios para a compreensão de nosso passado, bem como da legislação que os protege.

A destruição feita, na maioria das vezes, traz como característica principal a sobreposição de traços e signos aos já existentes e tomados como arqueológicos, sejam pinturas ou mesmo gravuras. No caso das pinturas são usados materiais encontrados nos arredores, como carvão, barro, hematita, frutas silvestres etc, e aqueles levados de casa, como giz, tinta sob pressão (spray), tintas aplicadas com pincéis, etc; no caso das gravuras, quando a superfície rochosa oferece certa fragilidade, os objetos empregados são aqueles encontrados também nos arredores, como pedaços de madeira, rochas pontiagudas ou cortantes, etc, e aqueles trazidos de outros ambientes, como canivetes, facões, facas, enfim, principalmente metálicos e industrializados.

Ocorre que esse assunto, apesar de presente nas rodas de pesquisadores e estudiosos, não recebeu a atenção merecida por esses próprios debatedores, com poucas exceções. A tônica das críticas é sempre a mesma, revelando não só o pouco conhecimento que temos da questão como também a tendência teórico-ideológica a que muitos se coadunam.

A destruição de sítios arqueológicos já era uma preocupação de pesquisadores nos anos anteriores a década de 1960, pelo que veio a manifestar-se em lei que visava a proteção e criminalizava os responsáveis por tais danos.

Embora não haja um estudo rigoroso e amplo para todo o País que nos ilustre a participação de turistas na destruição de sítios arqueológicos, ainda assim há uma insistência por parte de alguns pesquisadores e estudiosos em condená-los como os principais desfiguradores do patrimônio cultural, principalmente arqueológico.

Tarefa árdua também seria efetuar um levantamento nos relatórios de sítios estudados para identificar os tipos de danos registrados desde o início das pesquisas, passando pelo tempo em que elas decorreram aos dias posteriores a seu término.

Por outro lado não é menos fácil comprovar a destruição por outros agentes, mas pode-se especular baseando-se em comentários de técnicos, pesquisadores e leitura de relatórios de diagnóstico (EIA-RIMA), ocupados no estudo de sítios e áreas com impacto ambiental, ligados aos projetos de resgate obrigatório de parte dos componentes da biota e do patrimônio cultural como um todo.

Seguramente os maiores destruidores não só de sítios, mas de toda a área contextual deles, na maioria das vezes, são os empreendedores de grandes projetos que visam lucros; historicamente e em ordem decrescente de caráter destrutivo talvez pudéssemos eleger os latifundiários pecuaristas, produtores agrícolas de monocultura (soja, cana-de-açúcar, milho, algodão, etc.), reflorestadores para indústria de papel e celulose (notadamente, pinheiros e eucalíptos), empreiteiras construtoras de usinas hidrelétricas, de estradas e rodovias, os donos de canais e reservatórios de água para irrigação de parques de fruticultura, construtoras de linhas de transmissão de energia elétrica, os médios e pequenos produtores rurais, os arqueólogos e por fim, os turistas.

Em boa parte desses tipos a destruição é apenas parcial, como no caso dos pecuaristas e os produtores rurais de monocultura; conquanto haja significativos danos aos vestígios arqueológicos por força do desmatamento, aragem e gradeação do solo, nesses casos não se perde totalmente os dados, possibilitando por vezes boas possibilidades de recomposição da história daqueles indivíduos.

Já nos demais casos, mesmo que se considere a inundação como uma proteção como querem alguns, embora isso torne cada vez mais distante e dispendioso o conhecimento desses sítios através da arqueologia subaquática, a destruição é irreversível, principalmente ao que compete aos arqueólogos (embora alguns trabalhos de resgate visem uma pequena amostra arbitrária da totalidade dos vestígios); por fim, ao que concerne aos turistas, na maioria dos casos talvez não seja de todo irreversível, posto que hoje já existem técnicas, equipamentos e produtos que se não resgatam o estado anterior à depredação, ao menos a amenizam de alguma forma. Os “horrores” – segundo um sítio espanhol[1] para tratar das ações posteriores de turistas, vândalos e “curiosos” em geral – se manifestam em sua maioria reversíveis parcialmente.

Não que não devêssemos nos preocupar com a perda das informações ocasionadas por intervenções posteriores como as dos turistas, por exemplo, mas havemos de mostrar preocupação, no mínimo, de igual teor com os destruidores de sítios de fato, como explicitado anteriormente.

As compreensões da realidade e a formulação dos discursos são frutos das relações sociais e dos momentos históricos correlatos, de modo que, se analisarmos as proposições do que vem sendo chamado de “depredação/destruição” do patrimônio cultural, teremos tendências variadas a nos informarem minimamente seus suleadores[2] ideológicos.

As transformações do espaço provocadas por homens e mulheres num determinado tempo são consideradas grosso modo, através do estudo de seus vestígios pelos pesquisadores, sítios arqueológicos. Mas há uma tendência em buscar apenas como tal os vestígios mais distantes no tempo, talvez, como já disseram muitos historiadores, por ser mais difícil sua contestação.

Embora alguns arqueológos atuais critiquem os pares dos anos 30 da era Mussoliniana sobre a “onda desenterradora”[3] a que foi submetida Roma antiga neste período e também as decisões de remoção de parte das ruinas do Foro Imperiale a mando do próprio Mussolini, a fim de melhorar a vista de sua casa em sentido ao Colosseo, ainda assim são consideradas manifestações arqueológicas que nos ilustram as transformações físicas da cidade e da compreensão das pessoas sobre os espaços e as coisas.

O que é hoje objeto de investigação histórica e arqueológica e de apreciação turística, como no caso da Basílica S. Maria degli Angeli e dei Martiri, foi em outros tempos as Terme di Diocleziano. A destruição de parte e reaproveitamento de algumas estruturas foram autorizados e encomendados pelo Papa Pio IV e o projeto de transformação na Basílica atual levou a assinatura de Michelângelo como arquiteto. Partes do Coliseu também serviram aos interesses da Igreja Católica e às estruturas da Basílica de São Pedro.

Nesse mesmo sentido, a mudança de parte do traçado de algumas ruas bem como a desarticulação de porções dos aquedutos romanos também refletem, para além dos próprios contemporâneos às obras, para os historiadores e arqueólogos, por exemplo, as políticas de Governo e as necessidades e dificuldades enfrentadas para sanar problemas de trânsito e a conveniência das “reciclagens construtivas” daquele período.

As transformações que os membros de uma comunidade, com ou sem o aval dos demais, proporcionam aos espaços e às coisas ao longo do tempo deveriam compor aos olhares dos estudiosos o mosaico dos processos históricos e serem entendidos como tais. Até mesmo a reclamação de políticas que protejam os sítios rupestres bem como as condenações levadas a cabo tanto pelos denuncistas como pelos órgãos responsáveis, fazem parte e nos mostram uma preocupação de época. Esses comportamentos e seus eventuais estudos ou sua não-compreensão também compõem os processos históricos.

O estudo das “pichações” em prédios e muros de uma cidade coberta por cinza vulcânica, como no caso de Pompéia, Itália, foram revelados e são atualmente objeto de discussão arqueológica meritosa. Nesse mesmo sentido, as pichações de prédios e muros na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, também serviram de estudo arqueológico recentemente.

Boa parte das informações sobre o emprego de crianças nas fábricas e como se relacionavam pôde ser adquirida por meio de “pichações” nas paredes das dependências e nas peças produzidas. Um caso que ilustra essa afirmação é a quantidade de bolinhas de gude e os escritos em fragmentos de louça encontrados nas escavações de resgate arqueológico do que havia sido a Fábrica de Louças Santa Catarina, no bairro da Lapa, em São Paulo, do início do século XX.

No caso das manifestações derradeiras em sítios arqueológicos e monumentos históricos tomadas como vandalismo e depredação ilustram as vontades daqueles visitantes e expressam, por exemplo, sua indignação, sua revolta, seu desconhecimento das leis de proteção correlatas, enfim, seus comportamentos frente às coisas, aos outros e aos “iguais”.

A grosso modo, o entendimento de que tais manifestações não carregam cunho arqueológico e devem receber a condenação por parte de alguns pesquisadores do que vem a ser o registro como um documento, os conceitos referentes a este tipo de abordagem revelam o caráter purista da noção histórica e a carga ideológica positivista presente nas interpretações da realidade material.

Em geral, as orientações materialistas dos processos históricos carregariam peso de interesse para as manifestações derradeiras igual ao dispensado aos registros “puros” pelos positivistas. Ao contrário da corrente majoritária que condena tais manifestações e as vê passíveis de serem criminalizadas mesmo que os “sujeitos históricos” não venham a saber sobre a legislação, os estudiosos materialistas debruçam-se sobre os significados dessas manifestações como fruto das relações sociais atuais e daí tiram mais componentes para o entendimento de todo registro arqueológico como processos sucessórios.

Conquanto não haja tais estudos capazes de nos dar um diagnóstico da situação de conservação do patrimônio cultural como um todo, como já antecipado, a condenação parece carregar um preconceito de classe subliminar em que os destruidores são apontados como pessoas “sem cultura”, “analfabetas”, de “poucos estudos” ou simplesmente como “vagabundos”, vândalos, enfim, subalternizados.

Mas uma pequena observação pelos sítios e blogs na Internet em que falam dessas questões já se averigua que não se trata de desinformação ou analfabetismo. Os maiores responsáveis pela compra de material arqueológico e paleontológico e, conseqüentemente, os incentivadores da prática de desfiguração dos sítios – os colecionadores – são exatamente o oposto das acusações, pois são pessoas cultas, das elites financeira e intelectual. Outro ponto a considerar pode ser feito através da interpretação dessas manifestações, em que se pode observar, no caso de sítios e monumentos históricos romanos, por exemplo, grafismos que tratam de situações majoritariamente públicas e também particulares, dessa maneira perfeitamente compreensíveis e factíveis de datação.

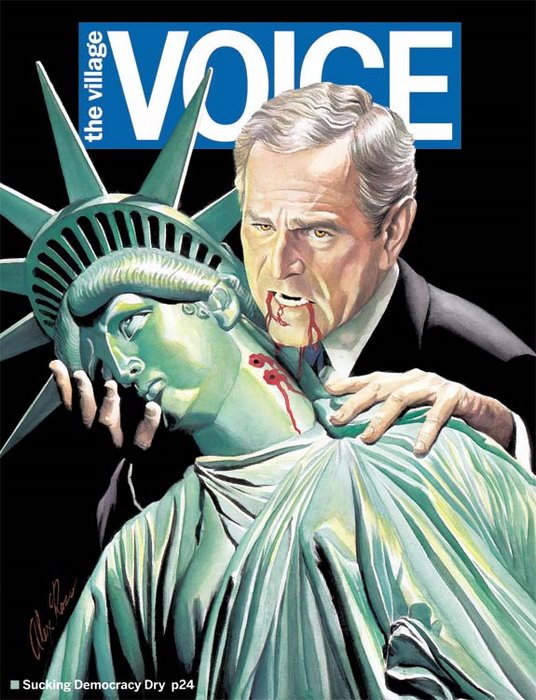

“Berlusconi schiavo di Bush” ilustra uma coluna da ponte Giuseppe Garibaldi sobre o rio Tevere, no centro antigo de Roma. Nos informa uma reação de cidadãos à submissão do então primeiro ministro da Itália ao governo imperialista de George W. Bush, atual presidente dos EUA. Na mureta de proteção que margeia o mesmo Rio, a pouca distância dali, nota-se a inscrição “Pace e figa”. Tanto as manifestações políticas (pedido de paz) como as ligadas à sexualidade (gíria alusiva ao órgão genital feminino) fazem parte do constructo social. (imagem da capa)

O que parece estar acontecendo, são tentativas de exclusão daquelas camadas arqueológicas que não representam parte do registro “puro”. As últimas manifestações são “jogadas fora” por poluirem o pacote.

Por exemplo, as primeiras pinturas de um painel remontam a caçadores coletores de 4,5 mil anos atrás. Posteriormente o mesmo sítio é ocupado por ceramistas que deixam ali marcas de gordura, riscos na rocha sobre as pinturas decorrentes de escoras de madeira que podemos datar como sendo de 2 mil a 500 anos antes do presente. Colonizadores portugueses aproveitam o local para armar seus acampamentos de captura de escravizados fugidos e pesquisa mineralógica (ouro) no século XVIII do calendário católico (300 anos atrás) e lá deixam também seus registros, como pinturas, fogueiras, restos alimentares, etc. Num painel mais plano e amplo se vê ali uma inscrição: “Expedição Matto Grosso-Amazonas 1907”, deixada pela equipe de Marechal Rondon. “José Góes 1963 estive aqui” ilustra a permanência temporária de um garimpeiro que remexe o pacote arqueológico em busca das lendárias “botijas de ouro” que porventura poderiam estar ali enterradas. Hoje se pode ver nos painéis, além de todas essas manifestações uma pintura que podemos decodificar como "Wóchito ama Katíucia", além evidentemente, de desenhos sugerindo ânus, pênis e vaginas, às vezes conjugados.

Talvez pudéssemos inferir que o fato de haverem já manifestações expressas nos painéis, as posteriores poderão ter sido sugeridas por aquelas.

Desse modo, cabe-nos uma análise mais cuidadosa dos tratos despendidos tanto nas abordagens arqueológicas como nas de proteção dos sítios e do patrimônio histórico-cultural, de maneira que incorporemos ao nosso estudo tais manifestações e as estudemos como constitutivas do processo histórico a recompor.

(3)

(3) (atalhos para a página)

Referências

Imagens:

Capa-frontispício:

(1) Serra da Capivara - home.wxs.nl/~bange006/natparcs.html

(2) Manifesto estudantil de 1968 http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/bco_imagens/ditadura/023abaixo_rj_68.htm

(3) Imagens de arte “danificada” – A “Galería de los horrores” www.elestrecho.com/arte-sur/

notas:

[1] www.elestrecho.com/arte-sur/

[2] Termo em substituição ao já difundido “norteador”, como inversão ideológica ilustrativa da não-aceitação do termo subjugador presente nos discursos imperialistas, em sua maioria, inconscientes e reprodutivistas.

[3] “I Romani e l’arte. Tra collezionismo, amore per il lusso e ‘cattiva coscienza’. Roma e il mondo greco. La ritrattistica e il rilievo storico.” Scuola d’Italiano Roma. Aula de 18 de outubro de 2006.

nômade, de qualquer jeito e em qualquer tempo...

"...eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim, eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei arrependimentos nem o peso da hipocrisia..." Paulinho da Viola